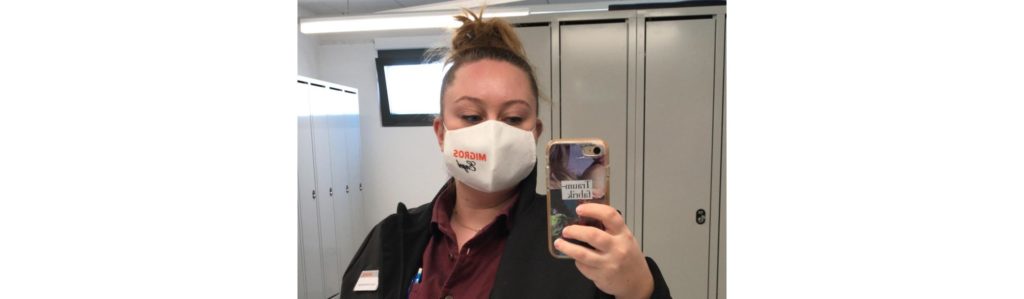

Die Firma, in der ich arbeite, baut Orgeln. Wir machen fast alles selber, es ist noch immer richtig währschaftes Handwerk. Noch bis vor wenigen Jahren hatten wir einen eigenen Eichenwald, denn beim Orgelbau ist das meiste aus Holz. Ausser die Orgelpfeifen sind aus Metall. Die Pfeifenmacher heizen das Metall in einem grossen, alten Kessel auf, giessen es auf einen langen Tisch, hobeln, schneiden, klopfen und wickeln es am Schluss zu einer Röhre. Das ist strenge Arbeit. Dafür können wir die Klangfarben nach Wunsch der Kunden bestimmen. Das geht bei Pfeifen ab Stange nicht.

Das Innere einer Orgel ist sensationell komplex, viel komplexer als beispielsweise ein Klavier. Von der Taste gibt es sehr lange Wege zur Pfeife. Wippen, Drähte, Winkel, Wellen, Windkanäle, Registerstangen und so weiter, abertausende verhängte Teilchen. Das braucht eine ganz aufwendige Planung. Ich habe mit den kleinen Teilchen zu tun, zum Beispiel tuche ich Löcher von Holzwinkeln oder Wippen mit Kaschmir aus, damit die Drähte darin nicht klappern. Oder ich stanze Leder und Filz, klebe, schneide, bohre, schraube, grafitiere und vieles mehr.

Meinen ursprünglichen Beruf als Hauspflegerin habe ich irgendwann mal aufgegeben. Ich hatte dann riesiges Glück, dass mein Laufbahnberater nicht nur Psychologe, sondern auch Schreiner war und im Orgelbau gearbeitet hatte. Nachdem mich verschiedene Berufsideen nicht überzeugt hatten, sagte er irgendwann: «dann gehen Sie halt in den Orgelbau, die brauchen Frauen für feine Sachen». Das habe ich dann getan.

Orgelbauen ist wie gesagt wahnsinnig kompliziert. Auch nach zehn Jahren Arbeit habe ich null Ahnung, wie eine Orgel funktioniert. Ich kenne zwar ganz viele Einzelteile, aber wie am Schluss alles zusammenspielt, das ist etwas anderes. Und genau muss es sein, ganz genau arbeiten muss man, es muss laufen wie ein Örgeli! Das Schöne daran ist: wir sind wie eine Familie, wir arbeiten zusammen an einem Projekt, eine Orgel aufs Mal. Das dauert je nach Orgelgrösse mehrere Monate bis zu einem Jahr.

Die Klimaseniorinnen bringen mich immer wieder zum Staunen. Dass aus der Idee von wenigen Menschen so etwas entstehen kann, eine grosse Bewegung, bei der viele Menschen mit Herzblut mitmachen, ist für mich unglaublich schön.

Den Ausschlag gab 2015 ein Gerichtsurteil in Holland, das die Regierung dazu verpflichtete, mehr für Klimaschutz zu tun, um die Grundrechte der eigenen Bürgerïnnen zu schützen. Dass die Klage von rund 900 Zivilistïnnen Erfolg hatte, war eine weltweite Sensation. In der Schweiz kann in einem solchen Fall nur klagen, wer eine besondere Betroffenheit nachweisen kann. Die zunehmenden Hitzewellen setzen älteren Menschen stark zu. Unsere Analysen zeigten, dass ältere Frauen noch stärker betroffen sind als Männer. So kamen wir auf die Idee, die KlimaSeniorinnen aufzubauen.

Ich hatte Glück, dass ich für Greenpeace arbeite und genügend Wissen und Ressourcen bekam, um mit einem hoch motivierten Anwaltsbüro den Aufbau der Schweizer Klimaklage aufzugleisen. Als die rechtliche Analyse vorlag, ging es dann schnell. Schon bald sassen wir in einem Gemeinschaftsraum mit zehn Seniorinnen. Dieser Moment war ganz speziell. Alle waren Feuer und Flamme. Ernst und bestimmt haben sie gesagt, wir verklagen die Schweiz. Die Kassiererin vom neugegründeten Verein bedankte sich und sagte: ich habe nie gedacht, dass ich nochmals so aktiv werde. Aber hier kann endlich wirklich etwas passieren, deshalb engagiere ich mich. Jemand hat sie mal gefragt: seid ihr nicht von den Umweltschützern instrumentalisiert? Sie haben gesagt: nein, im Gegenteil, wir haben uns die unter den Nagel gerissen!

Heute sind es fast 2000 Seniorinnen, die den Fall mittragen. Wir sind auch Teil einer weltweiten Bewegung, zusammen mit Leuten aus Südafrika, Norwegen oder den Philippinen. Weltweit laufen mehr als 1200 Klagen. Wenn Regierungen oder die Wirtschaft unsere Grundrechte nicht schützen, muss man auf die Justiz zurückgreifen. In allen möglichen Medien wurde über uns berichtet. Wir vermitteln, dass Klimaschutz mit Menschenrechten zu tun hat, dass es auch darum geht, die Gesundheit der Menschen im Hier und Jetzt zu schützen.

Es ist für mich sehr schön, Teil von etwas Grossem zu sein, vom einem Schweizer Projekt mit globaler Dimension. Vielleicht ist dieses Teilsein von etwas Grossem sogar eine Grundbedingung des Glücks für mich. Es geht darum, für andere da zu sein, was nur funktioniert, wenn es um mehr als nur um mich selbst geht. Das kann die Familie sein, die Gemeinschaft, andere Lebewesen, die Welt oder ein Baum. Ich erlebe das in meiner Arbeit als Umweltschützer und auch in meiner Arbeit auf unserem Hof. Hier arbeite ich ganz konkret, mit den Händen, mit Pflanzen, Tieren und Menschen. Dabei habe ich nicht das Gefühl, ich müsse Arbeit von Freizeit trennen, es geht einfach darum erfüllt zu leben. Dass ich in all meinen Tätigkeiten derselbe Mensch sein kann, ist mir wichtig für die Lebensqualität.

Den KlimaSeniorinnen steht nun die grösste und letzte Etappe bevor. Am Bundesgericht wurde unsere Klage abgewiesen. Jetzt kommt die Klage vor den europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und ist da eine der ersten Klimaklagen überhaupt. Der Frust des Nicht-Gehört-Werdens von den Schweizer Gerichten hat sich in einen potentiellen Präzendenzfall entwickelt, der weit über die Schweiz hinaus wirken kann. Aus dem «Oh shit, wir hatten kein Glück» ist jetzt ein potentieller Once-in-a-Lifetime-Fall geworden.

Ich war eine Weile in Portugal und habe bei einer Frau in einer ländlichen Gegend ein Zimmer gemietet. Dort konnte ich einige spannende Dinge beobachten.

Zum Beispiel kamen alle paar Tage benachbarte Bauern vorbei und brachten Tomaten oder Kisten voller Süsskartoffeln mit. Sie dachten wahrscheinlich, dass die Frau froh ist um ein bisschen Unterstützung, und gleichzeitig stellten sie sicher, dass bei ihr alles in Ordnung ist, weil sie ja alleine wohnt.

Auch sonst, wenn die Bauern hier mehr ernten, als sie brauchen oder verkaufen können, legen sie die überschüssigen Produkte neben das Feld. Die Leute dürfen sich einfach bedienen, Kartoffeln, Gemüse, Melonen, Kürbisse… Und wenn ein Feld abgeerntet ist, dürfen alle das hängengebliebene Obst oder liegengebliebene Gemüse ernten, so wie ich es verstanden habe, gibt es dafür sogar ein Gesetz.

Von einer lustigen Situation erzählte mir ein Freund: er brachte dem Nachbarn Peperoni aus seinem Garten vorbei, aber die hatten davon ebenfalls kistenweise. Sie haben sich dann geeinigt, dass sie sich gegenseitig welche schenken.

Und noch eine schöne Entdeckung: man darf hier auf öffentlichen Grünflächen anpflanzen. Ein besonders schönes Beispiel fand ich auf einer Wiese gleich neben einer Strasse. Einwohner vom Städtchen nebenan haben ein Gemüsebeet angelegt, Bananen- und andere Bäume gepflanzt und einige Tische und Stühle hingestellt. Wenn man an einem warmen Abend vorbeifährt, sieht man dort viele Leute sitzen.

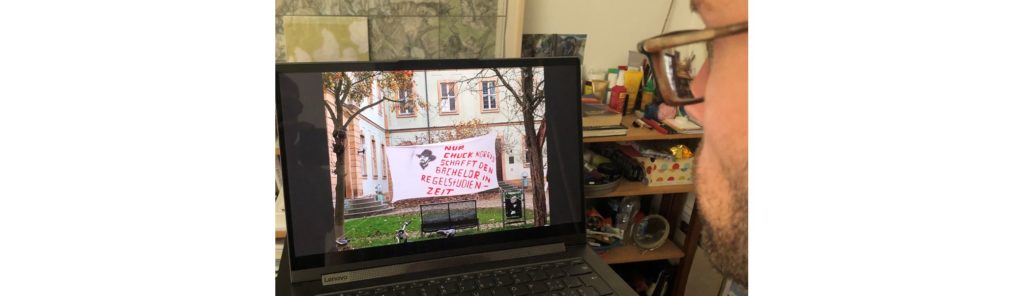

Mit Bananen funktioniert das so: sie werden grün in die Schweiz geliefert und reifen dann eine Woche weiter, bevor sie in den Laden kommen. Nicht alle Bananen entsprechen den Standards, zum Beispiel sind sie nicht im praktischen Fünferbund oder sie haben Kühlschäden. Dann werden sie noch grün weggeworfen, tonnenweise. Ich arbeite in einer Kommunikationsagentur, aber wir wollten schon lange zusammen auch ganzheitliche Projekte machen, im Grossen denken können. Bananen kommen von so weit weg, dass allen sofort klar ist, was es für ein unglaublicher Ressourcenverschleiss ist, so viele wegzuwerfen. Wir fanden das deswegen den perfekten Fall, fragten uns: schaffen wir, hier eine Lösung zu entwickeln, das Problem sichtbar zu machen und dabei eine gute Geschichte zu erzählen?

Unsere erste Idee war, Bananen haltbar zu machen. Zwei Wochen haben wir bei mir zuhause gedörrt, gebacken, ausprobiert. Aber wir selbst waren ja keine Experten, wir brauchten Profis, die mitdenken und mitentwickeln, die schauen, dass es lebensmitteltechnisch verhebt. Im Thurgau gibt es einen Obstbetrieb, die trocknen regionale Früchte. Ich habe mir gesagt, überwind dich und ruf an, weil, ich telefonier eigentlich nicht gerne. Wir haben dann eine halbe Stunde telefoniert und sie haben gesagt, komm doch vorbei.

Ich habe unsere Muster mitgenommen und nach 40 Minuten sagten sie, ja, probieren wir das mal… Sie sind einfach Macher. Du läufst rein und es wird gemacht. Im Januar haben wir telefoniert, im Februar war ich dort, dann haben sie mir Prototypen geschickt, wir haben drei Testläufe gemacht, Ende April waren wir mit getrockneten Bananen mit oder ohne Schokolade auf dem Markt und nach fünf Tagen schon ausverkauft.

Die grosse Frage war: sind Scheibchen oder Stängeli feiner? Dann hat sich gezeigt, dass man sich in der Produktion von Scheibchen leichter verletzen kann. Deshalb haben wir uns für Stängeli entschieden. Es hat unsere Partner schon überrascht, dass das unsere Entscheidung beeinflusst hat. Man kennt das halt nicht, es geht normalerweise immer nur um Preis, Produkt und Menge in der Lohnproduktion. Niemanden interessieren die Zwischenschritte. Mich hat es interessiert, weil’s mich interessiert. Ich möchte näher beim Lebensmittel sein. Wenn man versteht, dass es Handarbeit ist, was alles für Gedanken reinfliessen, dann wertschätzt man es auch. Sie haben mich gefragt: willst du wirklich schauen kommen, rüsten kommen? Ja klar! Und dann nach einer halben Stunde merke ich, die scheiss Bananen sind alle anders krumm und alle haben gelacht.

Am Anfang war ausgeschlossen, dass unsere Partner die Bananen auch vertreiben. Wenn man 25 Jahre nur regionale Früchte verkauft, dann kann man ja nicht plötzlich mit Bananen kommen. Und dann an einem Freitagnachmittag um fünf Uhr am Telefon sagten sie: wir nehmen sie zu uns ins Sortiment. Ein unglaublicher Vertrauensbeweis, ich konnte es kaum glauben.

Das Bananentrocknen ist auch ressourcentechnisch sinnvoll, denn im Frühsommer gibt es keine Äpfel zum Trocknen und die Trockenmaschinen stehen still. Während dieser Zeit trocknen wir jetzt Bananen und können die Maschinen auslasten. Nach diesem Prinzip hatten wir eine zweite Idee: Bananen einzufrieren, denn vor allem im Winter gibt es wenig Gemüse, die Gemüsegefrieranlagen stehen still. Wir haben bereits einen Gefrierbetrieb gefunden und eine Bäckerei, die daraus haltbares Bananenbrot im Weckglas macht. Und die neuste Idee ist jetzt, im Sommer aus Tomaten und Bananen Ketchup oder Tomatensauce herzustellen, dann, wenn es immer auch einen Überschuss an Tomaten gibt. Das machen wir zusammen mit dem Küchenchef eines Sozialunternehmens.

Wir haben die Prozesse in der Welt so gross und starr designt, dass es oft gar nicht möglich ist, flexible Lösungen zu finden. Aber eigentlich müssten einfach A und B und C zusammen reden, eine Lösung suchen dürfen. Eines Tages hat mich der Gefrierbetrieb angerufen. «Ich hätte Kapazität. Kannst du mir innert einer Woche eine Tonne Bananen besorgen?» Zum Glück haben wir eine super Beziehung mit einer Reiferei und sie stellten uns die Bananen beiseite. Optimalerweise kommen wir dahin, dass wir in der Schweiz eine grosse Datenbank haben, Rüebli, Mangos, Bananen, welchen Überschuss gibt es, was kann man wo abholen? Was wir mit Bananen machen, kann man mit jedem Produkt machen.

Die Frontscheibe meines Handys war in Trümmern, aber es funktionierte noch. Meine Kollegen rieten mir, ein neues Handy zu kaufen, weil es mit seinen über vier Jahren ja schon uralt sei. Ich wollte dem Rat folgen und schaute mir das Fairphone an. Man riet mir ab: Ich hätte ja nicht gerade eine Liebesbeziehung zu Handys, dann sei es schlauer, wieder ein iPhone anzuschaffen. Mein altes Telefon hatte ich von meinem ehemaligen Arbeitgeber bekommen, ich selber hätte es nicht gekauft, die schlimmen Arbeits- und Umweltbedingungen in der Fabrik hätte ich nicht unterstützen wollen. Ich zögerte solange mit dem Ersatz, bis ein junger Freund meinte, er helfe mir das alte Teil zu flicken. Bei der Gelegenheit könne man auch gerade den Akku ersetzen, dann sei die Sache so gut wie neu.

Er bestellte die Ersatzteile und ich rieb unterdessen weiter auf der kaputten Glasplatte herum, was mir mehr als einen Splitter im Finger einbrachte. Dann kam der Flickabend. Im Lieferumfang des Flick-Pakets war auch ein Werkzeugset mit «mikrochirurgischen» Tools. Im Netz gibt es für Akkuwechseln und Frontscheibenersatz Schritt-für-Schritt-Anweisungen. Die ersten circa zehn Schritte, Öffnen des Geräts, Auseinandernehmen der oberflächlichen Komponenten und so weiter, hatten wir ziemlich schnell erledigt und das gab uns Selbstvertrauen. Manche Arbeitsschritte brauchten vier Hände, zwei Pinzetten, einen Schräubchenzieher und sogar den Föhn. Wir wechselten erfolgreich den Akku. Für den Ersatz der Frontscheibe gab es zwei Optionen, eine kurze und eine lange. Natürlich haben wir die kürzere gewählt. Etwa eine Stunde nach dem Start der Aktion war alles fertig.

Wir haben uns auf die Schulter geklopft, ein Bier getrunken und dann packte ich das Handy ein und ging. Aber halt! Noch bevor ich aus der Türe war, habe ich gemerkt, dass die Manteltasche brandheiss war. Der Patient wurde schnellstens erneut operiert. Drei Stunden dauerte der zweite Eingriff. Wir mussten die Anschlüsse für Kamera, Lichtmessung etcetera von der alten auf die neue Scheibe übertragen, ein Käbeli-Salat in genau definierter Schichtung. Ich hätte nie im Leben erwartet, dass ich so eine Feinarbeit packen kann, nicht einmal als “Operationsassistentin”. Auch für meinen Freund, der sich mit normaler Computer-Hardware auskennt, war es eine Premiere in so kleinem Massstab zu arbeiten. Wir waren sehr zufrieden mit uns. Das Handy funktioniert auch Monate nach dem Eingriff perfekt und ich behüte es besser als vor dem Unfall.

Die Umweltseite sagt: ihr von der Wirtschaft wollt ja nur Geld machen. Die Wirtschaft sagt: die Politik will uns einfach einschränken und administrativ belasten und ihr von den NGOs braucht Schuldige, damit ihr eure Mitglieder bei der Stange halten könnt.

Versuche, Vertreter der Wirtschaft, Politik und NGOs an runden Tischen zusammenzubringen, gibt es zwar schon lange. Aber am Anfang war das einfach sehr emotional. Da sind Leute aufgestanden und wollten rauslaufen, weil sie fanden, so geht es gar nicht. Sobald die Diskussion in Richtung Politik ging, zum Beispiel um CO2-Steuern, waren sofort alle an der Decke, und je zeitlich näher ein politisches Geschäft, desto schwieriger war es. Wir haben füreinander unverständliche Sprachen gesprochen.

Ich habe mich stark in der Vermittlerrolle wahrgenommen, zwischen den fundamentalen Seiten der verschiedenen Interessensgruppen. Der zentrale erste Schritt war, einen Raum zu schaffen, in dem wir zusammenarbeiten können, im physischen und auch im übertragenen Sinn. Wir stellten dafür gemeinsam Regeln auf. Die wohl wichtigste: In diesem Raum sprechen wir nicht über Veränderungen der politischen Rahmenbedingungen. Wir suchen nach Lösungen im Rahmen der bestehenden Leitplanken und egal, was auf der gesetzlichen Ebene passiert. Denn nur schon darin liegt ein riesiges Potential. Da haben wir immer darauf gepocht, wenn jemand wieder weggedriftet ist. Zuerst waren wir nur wenige, aber mit der Zeit haben alle begonnen, die Regeln durchzusetzen. Das war für mich sehr schön. Das war nun drin in unseren Köpfen. So konnten wir das Vertrauen aufbauen, um überhaupt miteinander sprechen zu können. Wir haben auch akzeptiert, dass wir uns ausserhalb dieses Raums öffentlich weiterhin kritisieren werden, wenn wir nicht einer Meinung sind.

So haben wir es geschafft, dass alle, Staat, Wirtschaftsverbände, NGOs, anerkennen, dass es Handlungsbedarf gibt: ganz klar, wir müssen unsere Umweltbelastung reduzieren. Das war ein grosser Schritt nach vorne. Kunststoff zum Beispiel häuft sich in der Umwelt mehr an, als dass er abgebaut wird. Das ist ein Fakt. Wir haben also ein Problem, wie lösen wir es? Wo sind die grössten Hotspots, was könnten wir in der Schweiz machen? Dank dem neuen Vertrauen konnten wir plötzlich über solche Dinge sprechen. Und dann haben wir nicht über Plastiksäckli oder Röhrli diskutiert, sondern über die grossen Dinge, Gebäudehüllen, Wasserrohre, Pneuabrieb. Jetzt machen die Umweltverbände mit der Kunststoffindustrie ein gemeinsames Projekt, das wäre vorher nicht machbar gewesen. Auch mit der Textilindustrie haben wir eine gemeinsame Initiative. Da konnte ich einfach das Telefon in die Hand nehmen und fragen: wäre das nicht etwas für euch?

Als ich noch für den WWF Unternehmenspartnerschaften aufgebaut habe, haben wir schnell gemerkt, dass wir keinen Schritt weiterkommen, wenn wir uns nur gegenseitig beschuldigen. Wo sind eigentlich die gemeinsamen Interessen? Wenn wir mit dieser Frage begonnen haben, war plötzlich von beiden Seiten die Bereitschaft da, sich auf eine konstruktive Diskussion einzulassen. Von meinem Hintergrund her verstehe ich die Bedürfnisse, Sicht und Sprache der Unternehmen. Gleichzeitig habe ich als Chef der Umweltorganisation PUSCH den Umwelthut an. Dieses Verständnis und die Akzeptanz von beiden Seiten haben mir sehr geholfen.

Innerhalb unseres Raumes sprechen wir nicht über Politik. Lustigerweise hat das dazu geführt, dass wir jetzt dafür ausserhalb des Raums zusammen über Politik reden können. Das geht hoch bis zum Nationalrat oder Ständerat, ich kann jemanden anrufen und fragen: was ist eigentlich das Problem für euch, wieso seid ihr zum Beispiel bei den Pestiziden so dagegen? Meistens stimmt die Antwort dann nicht mit dem überein, das plakativ in den Medien steht. Es hilft sehr, wenn man die politischen Anliegen der Gegenseite nicht über Medienschlagzeilen kennenlernt, sondern eins zu eins in der Diskussion.

Vor allem am Anfang wurde ich auch schon gefragt: Felix, verkaufst du nicht deine Seele, wenn du mit der Gegenseite Kompromisse eingehst? Aber ich bin überzeugt: die wirklich grossen Dinge können nur angepackt werden, wenn wir zusammenarbeiten. Rauszufinden, wo sind die Gemeinsamkeiten und mit was können wir alle leben, das macht bereits unter Umweltleuten sehr viel Spass. Und mit der Gegenseite ist das mindestens so spannend.

Ich habe mich sehr gefreut über die erste Karte im Briefkasten. Es ist ja nicht so häufig, dass ausser Rechnungen und der Zeitung etwas kommt. Dann ist die zweite Postkarte gekommen und es sieht ja wirklich schön aus bei dir. So langsam habe ich mir vorstellen können, wie du dort unten so lebst. Es ist auch so warm und sonnig, und du in den kurzen Hosen!

Nach einer Weile hatte ich mich schon daran gewöhnt, dass mindestens jeden zweiten Tag eine Karte kommt und dazu deine Erklärung, was ich darauf sehe. Als dann keine Karte mehr kam, habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, aber dann kamen drei auf’s Mal, eine so schön wie die andere, und dann nochmals zwei, und dann eher wieder einzelne. Im Ganzen etwa zwanzig. Ich habe immer viel Freude daran gehabt. Auch meine Spitexfrauen und der eine Spitexmann haben sie immer gerne angeschaut. Was der Briefträger wohl gedacht hat, dass ich auf einmal ständig so viel schöne Post bekomme?

Das Bild mit dem Mosaik hat mich an eine Reise vor vielen Jahren erinnert, als wir mit dem Bus durch Apulien fuhren. Da war in einer Kirche der ganze Boden ein einziges, riesiges Mosaik, es gab einen Baum im Mittelgang, fast so lang wie die Kirche, und viele Tiere und Adam und Eva. Oder das Bild, wo du auf dem Dach sitzest, das erinnerte mich daran, wie wir in einem Dorf mit Trulli-Häusern gehalten haben und ich durfte auf einem ganz engen Stägeli aufs Dach. Die Frau hat gesagt, ich solle ruhig kommen. Oder die Karte, wo ihr alle zusammen unter der Pergola esst: Weisst du noch, dort, wo wir immer in die Sommerferien gingen, als ihr noch kleine Kinder wart, hatte es auch eine Pergola, unter der wir gegessen haben. So kommt mir halt mit den Bildern einiges wieder in den Sinn.

Wenn es wieder etwas lockerer ist mit der Pandemie freue ich mich auf deinen Besuch, aber wann das sein wird, das wissen wir leider nicht.

Billy hat ein blaues und ein braunes Auge. Auf einem unserer ersten Spaziergänge hat mir ein Nachbar gesagt, dass sie aussieht wie ein Husky, einfach in Miniformat. Das stimmt, Billy hat was von einem Husky, nicht nur wegen ihrem schönen Köpfchen und den Augen, sondern wegen ihrem stolzen und eigenwilligen Charakter. Sie weiss ganz genau, was sie will, und fordert mich jeden Tag aufs Neue heraus. Billy begleitet mich, egal wohin ich gehe, sie ist neu, gehört aber doch schon so fest zu mir. Ich würde sie nie mehr wieder hergeben.

Vor ein paar Wochen bin ich an den Markt gegangen, mit dem Auto, am Samstag. Da sah ich sie. Ich habe mich erschrocken, dachte, dass sie ein alter, blinder Hund sei. Wegen dem blauen Auge. Man könnte sagen, ich habe nicht gezögert, aber das tönt, als ob ich mir etwas überlegt hätte, und das habe ich nicht. Ich habe das bis auf die Knochen abgemagerte, zitternde und von Ungeziefer übersähte Hündchen vom Strassenrand geschnappt, auf den Beifahrersitz gesetzt und bin nach Hause gefahren.

So etwas wie Billy habe ich noch nie gesehen, so viele Parasiten. Und ich weiss, wovon ich spreche, ich habe nun fünf Hunde, alle von der Strasse. Strassenhunde sind anders, viele meiner Hunde spielen nicht, es scheint, als ob sie zu ernst dafür wären, zu viel erlebt hätten. Sie haben ihre eigene Geschichte, wir kennen sie nicht, nur manchmal geben sie uns einen Einblick, was ihnen schon alles widerfahren ist. Ich lerne jeden Tag von meinen Hunden, bedingungslose Liebe und Treue ist für sie selbstverständlich.

Billy ist noch jung, vier bis fünf Monate. Am Anfang war sie schüchtern, nun führt sie mich an der Nase herum. Sie ist eine kleine Diebin, stiebitzt alles, was nicht nagelfest ist, jagt der Katze hinter meinem Rücken hinterher und macht sich auf dem Sofa breit. Billy geniesst nun das Leben, sie hat begonnen zu spielen, das hat mich besonders gefreut.

Teil 2. Teil 1 siehe eine Geschichte vorher.

Wenn du all den Konsum nicht mitmachst, Auto, Rauchen, Ausgang, auswärts essen, dann hast du Freiheit. Ich habe nur wenige Grundausgaben und pro Tag gebe ich zusätzlich nicht mehr als 10 Franken aus. Wenn’s mal mehr sind, dann am nächsten Tag halt weniger. Heute habe ich Steinpilze gekauft. 7 Stutz. Geld habe ich immer als Bargeld im Sack. Wenn ich etwas kaufe, muss ich ein Zehnernötchen aus dem Portemonnaie nehmen, dann überleg ich’s mir doppelt. Ich habe mir jetzt neue Trainingsschuhe gegönnt. Einen Monat habe ich mit dem Kauf gewartet, lange überlegt, aber dann gedacht, doch ja, sie gefallen mir. Von meiner Schwester bekomme ich auch einmal im Jahr Schuhe geschenkt. Aber die benutze ich erst, wenn meine alten kaputt sind. Zwei stehen jetzt in einer Schachtel und warten noch darauf, benutzt zu werden.

Beim Einkaufen nehme ich nie einen Einkaufskorb. Ich kaufe nur, was ich mit den Händen tragen kann. Ich weiss immer ganz genau, was ich kaufen will, ein Joghurt, eine Thunfischbüchse. So kauft man nie mehr ein, als man braucht.

Ich trainiere sechsmal pro Woche. Ich backe mir meine eigenen Proteinriegel, die gekauften sind teuer und es ist nur Mist drin. Mein Grundrezept ist einfach: Nüsse, Beeren, Wasser, Hafer, Proteinpulver, Schoggi- oder Vanillepulver oder manchmal Kokosnuss, das wird dann fast wie ein Bounty. Für ein Blech zahle ich vielleicht 30 Franken. Pro Tag esse ich 2, ein Blech reicht also für 12 Tage.

Nach der Realschule habe ich eine Lehre als Koch gemacht. Meinen ersten Lohn gab es bar auf die Kralle, 1700 Stutz. Dann habe ich gemerkt, wie das Geld immer schnell weggeht. Handy kündigen, Krankenkasse nur noch die Grundversicherung und so weiter. Ich habe gemerkt, wenn ich wenig ausgebe, dann bleibt viel Geld übrig.

Der Unterschied zu anderen Leuten ist, ich verdiene voll, aber lebe das Leben eines Lehrlings. Das Ersparte habe ich zuerst in Materialien für meinen Raum investiert. Als nächstes habe ich mit meinem Kumpel eine Kamera und eine Drohne gekauft, für unsere Kurzfilme vom Breakdancen. Da haben wir überhaupt nicht gespart, die beste Qualität genommen. Jetzt verwenden wir das gesparte Geld für eine Reise. Zwei Jahre gehen wir nach Asien, vielleicht auch zweieinhalb, vielleicht kommen wir gar nicht mehr wieder. Luxus ist für mich, wenn ich mich immer wieder aus der Gesellschaft ausklinken kann.

Lebe ich mein perfektes Leben? Es muss nicht perfekt sein, ich bin kein Freudenmensch, der immer begeistert oder überglücklich sein muss. Das Leben nehme ich gelassen. Es läuft einfach gut, ich bin nicht unzufrieden, ich nehme es so, wie’s kommt.

Teil 1. Teil 2 folgt.

Mein Kumpel und ich brauchten zuerst eigentlich einfach einen Trainingsplatz und einen Ort fürs Breakdancen. Wir sahen eine Anzeige für einen Raum in einem Neubau, neben der Waschküche, ohne Fenster. Wände, Boden und Decke aus Beton.

Zuerst haben wir einen Boden fürs Breakdancen verlegt. Dann haben wir eine Hantelstation gebaut. Die Wände haben wir zu Kletterwänden umfunktioniert. Dann hatten wir die Idee, einen zweiten Stock zu bauen. Wir mussten zuerst rausfinden, wie so etwas überhaupt geht. In den Winterferien haben wir zwei Wochen durchgearbeitet. Um raufzukommen, muss man einen Klimmzug machen. Oben haben wir Stück für Stück ein Wohnzimmer aufgebaut, Möbel gezimmert, Stühle und Tische, eine Bar. Ein Kumpel hat uns ein schönes Stück Holz gebracht, damit haben wir eine Bartheke gemacht. Das war übrigens alles learning by doing. Damals in der Realschule hatte ich Werken und Handarbeit und schon in meiner Jugend habe ich an Töffli rumgemecht, Motoren auseinandergenommen und frisiert.

Dazu haben wir Kunstprojekte gemacht, zum Beispiel aus alten Glühbirnen. Im Moment bin ich dran, die eine Mauer mit Eierschachteln zu verkleiden und dann zu betonieren. Das sieht cool aus. Auf einer Asienreise waren wir immer im gleichen Café, wir fanden das Logo geil und haben es eins zu eins aus Holz nachgeschnitzt, das schmückt jetzt die Bar.

In Asien haben wir oft in Schlafkapseln übernachtet, nur 70cm breit. In unserem Raum haben wir uns je eine Kapsel gebaut, mit Steckdose, und jeder baute seine Kapsel so aus, wie er wollte.

So haben wir Jahr für Jahr immer Upgrades gemacht. Die Materialien kaufen wir zusammen und teilen sie durch zwei, wir hatten noch nie Streit. Jetzt haben wir so ziemlich alles, aber wenn wir von unserer nächsten Reise retour kommen, reissen wir den ganzen Boden raus und ersetzen ihn durch einen hochwertigen Boden. Im Kraftbereich verlegen wir dann einen erhöhten Kautschukboden, damit die Hanteln den Boden nicht beschädigen.

In unserem Raum hat jedes Objekt einen Zweck und alles eine Geschichte. Wir möchten nichts neu kaufen. Das Ziel ist immer, etwas zu bauen, das mindestens 20-30 Jahre hält. Bis jetzt ist uns noch nichts durch Zeit oder Abnützung kaputtgegangen. Einige Sachen haben wir einfach umgebaut. Als wir den Tisch nicht mehr brauchten, haben ihn wir ihn auseinandergenommen und zu einem Hocker umgebaut. Wir bauen alles mit Massivholz. Das ist schöner und robuster als Schrottmöbel aus Spanholz. Massivholz ist auf die lange Sicht auch nicht teurer.

In der Küche haben wir übrigens 2 Metallschüsseln, 2 Gabeln, 2 Messer, 2 Löffel, 2 Paar Stäbchen. Wir bewahren alles in Joghurtgläsern auf. Für Besucher haben wir kleine Löffelchen für den Espresso. Die meisten können es kaum glauben, was wir aus dem Raum gemacht haben.

In Zukunft wollen wir noch einen zweiten Raum mieten, gleich nebenan. Dort würden wir entweder einen Werkraum machen, eine Nasszelle oder einen Ofen reinbauen, damit ich meine Sportriegel dort backen kann.

Wenn mir ein Kleidungsstück verleidet ist oder es nicht mehr zu meinem Leben passt, aber in gutem Zustand ist, dann mag ich es nicht einfach in eine Lumpensammlung geben. Ich finde Kleidersammlungen lieblos, die man mit Schuhen, Anzügen, Unterwäsche und alten Handtaschen füllt und dann den Sack dann vor die Türe stellt, wo er abgeholt oder von Füchsen aufgerissen wird. Und intakte Kleider in die Abfuhr zu geben, brächte ich auch nicht über mich. Es ist mir ein Anliegen, dass gute Stücke weiterverwendet werden können.

Mein verstorbener Mann zum Beispiel besass viele schöne Anzüge von guter Qualität. Kurze Zeit nach seinem Tod kam ich an einem öffentlichen Anlass an der Zürcher Hochschule der Künste mit einer Frau ins Gespräch, die mir erzählte, dass sie der ZHdK jeweils alte Anzüge ihres Mannes und ihrer Söhne zur Verfügung stelle. Viele junge Kunst- und Musikstudenten könnten diese gut gebrauchen, sei es für Bewerbungen um Jobs oder auf der Bühne. Das fand ich eine geniale Idee und setze mich sofort mit dem Sekretariat in Verbindung. Dieses war sehr angetan von meinem Angebot. Ich wusste auch, dass die Anzüge für junge Männer gut geeignet waren, da mein Mann sehr schlank war. Man fragte mich sofort, wann die Kleider abgeholt werden könnten und wir einigten uns auf die folgende Woche. Ich stellte alles auf den vereinbarten Termin zusammen. Zu meiner Überraschung fuhren sie mit einem Auto mit Anhänger vor, in den man alles schön und knitterfrei hineinlegen konnte. Ich war richtig gerührt und happy, die mit vielen Erinnerungen verbundenen Stücke in gute Hände zu geben. Und hatte erst noch das Gefühl, eine gute Tat begangen zu haben. Es erleichterte mir den Abschied. Die Anzüge hatten nun ein neues, aufregendes Leben vor sich. Wenn ich an einem Anlass an der ZHdK war, schaute ich manchmal, ob ich einen Anzug meines Mannes erkenne.

Inzwischen haben sich die Zeiten auch für mich geändert. Meine Berufstätigkeit war bis vor einigen Jahren ein guter Grund, ab und zu neue Kleider zu kaufen. Nachträglich muss ich mir eingestehen, dass solche Käufe oft kompensatorischer Natur waren, im Sinne von: «Ich habe mir etwas Gutes verdient». Gelegentlich waren es auch Trost-Käufe. Das ist mir erst in meinem neuen Leben richtig bewusst geworden. Ich habe immer noch Freude an schönen Kleidern, aber heute kommt mir eher in den Sinn, dass in meinem Kleiderkasten schon etwas ähnliches hängt. Die Moral der Geschichte? Ein ausgeglicheneres Leben ist auch ein Beitrag an eine umweltfreundlichere Welt.

Diese Erkenntnis hat mich auch dazu gebracht, einen vollen Überseekoffer mit gut erhaltenen Kleidern in einen Second Hand Laden zu bringen, wo man sich aufrichtig über die guten Stücke freute. Das hat mir das Loslassen leicht gemacht. Heute bin ich froh, dass ich nicht ständig Kleiderbügel suchen muss, weil alle besetzt sind.

Ich fühle mich hier in Zürich viel relaxter. Ich liebe es, auf der Badenerstrasse einen Traktor zu sehen, all die Parks, Wälder. Als ich hier ankam, fragte mich mein Freund: schwimmt ihr auch in der Seine? Und ich musste lachen, hast du schon mal die Farbe der Seine gesehen?

Ich bin in Paris aufgewachsen, arbeitete im Marketing. Dort ist es schnell, individualistisch und es hat viele Menschen. Ich kam hierher, um herunterzufahren, Zeit zu haben, mich zu fragen, weshalb tue ich dies oder das. Weshalb ist die Welt so, wie sie ist, was können wir machen, um sie besser zu machen? Ich finde, hier in der Schweiz sind die Menschen viel offener für Veränderung. Ihr seid eben auch mit der Natur aufgewachsen, das ändert die Sicht auf die Dinge. Manchmal hat gibt es vielleicht ein wenig viele Regeln. Aber die Leute respektieren einander, sind höflich. Und wow, ich liebe die Grösse der Gebäude hier, sie sind nicht zu gross. Auch wenn ich finde, Paris hat die besseren Architekten.

Ich war sehr glücklich hierherzukommen. Ich fühle mich frei zu tun, was ich möchte, die Person zu sein, die ich bin. Zum Beispiel mehr mit meinen Händen zu arbeiten. An einem Workshop lernte ich, wie man seine eigene Zahnpasta macht und sein eigenes Deo. Das ist was für mich, wusste ich sofort, und so wurde ich Teil der Umweltplattform, die das organisiert hatte. Wir organisieren Popup-Events zu Umweltthemen. Alle zwei Monate legen wir ein neues Thema fest, den Ort, das Programm, die Partner, und dann organisieren wir das mit vielen Freiwilligen zusammen von null an auf. Nächste Woche machen wir etwas zu Foodwaste, wie man seine eigenen Essiggurken machen kann, wenn es im Sommer zu viele Gurken hat. Es geht nicht darum, den Finger auf Menschen zu richten, es geht darum zu inspirieren, etwas für sich und den Planeten zu machen. Wir versuchen alles positiv zu machen, lustig, das wirkt viel besser.

Mein erster Event, den ich organisiert habe, ist mir besonders in Erinnerung geblieben, ein Disco-Brunch. Wir organisierten einen Brunch mit geretteten Lebensmitteln und mit einer Band. Es war unglaublich, 70 Leute kamen. Natürlich viele erstmal für die Musik und das Gratisessen, aber dann sassen sie eben zwei Stunden mit uns zusammen und wir hatten die Gelegenheit, mit ihnen über Food Waste zu sprechen. Dann folgten viele andere Events, zu Urban Gardening, Kreislaufwirtschaft…

Die schönste Veränderung meines Umzugs nach Zürich ist der Wechsel von der Metro aufs Velo. Langsam unterwegs zu sein macht so einen Unterschied. Man ist fähig, anzuhalten und etwas anzuschauen. In der Nähe des Schwimmbads Letzigraben haben zum Beispiel alle Strassen Blumennamen. Das würde mir nie auffallen, wenn ich mit dem Tram unterwegs wäre. Auch mit dem Bus gehst du immer denselben Weg. Mit dem Velo kannst du am Morgen auf der einen Flussseite fahren und am Abend auf der anderen.

Dieses Jahr waren ja alle mehr oder weniger hier festgebunden, wir fanden, das ist die perfekte Gelegenheit, langsame Mobilität zu fördern, Velo, Skateboard, zu Fuss, ganz CO2-frei. Wir organisierten 20 Slow Safaris in der ganzen Schweiz. Die Leute machten eine Schatzsuche, gingen von Ort zu Ort. Ich kreierte die Safari in Zürich. Die Route führt durch meine Gegend, dort, wo ich wohne. Sie erzählt die Geschichte der Strassen im Quartier, des kleinen Ladens, der Natur. Wir haben zum Beispiel eine Bank, die heisst Bermudadreieck. Leute lassen Dinge dort, die man mitnehmen kann. Ich nahm auch schon eine Teekanne und liess einen Blumentopf dort. Auch wenn man schon 25 Jahre an einem Ort wohnt, gibt es immer wieder Ecken, die man nicht kennt, eine grossartige Aussicht, die man noch nicht entdeckt hat. Es gab auch ein Quiz, man musste rausfinden, welche Burgen, Seen oder Schluchten in der Schweiz zu finden sind. Und wir merkten, oh wow, man muss nicht nach Nordamerika gehen für schöne Seen, vieles haben wir hier vor unseren Augen. Das ist ein Teil der Lösung. Öffne deine Augen und sieh, was um dich herum ist.

Ich forschte mehrere Jahre zum Thema nachhaltige Bodenbewirtschaftung in Tadschikistan. Wir haben einen partizipativen Ansatz ausprobiert, Doktoranden aus der Schweiz zusammen mit Doktoranden aus Entwicklungsländern. Ich hatte das Gefühl, wirklich einen Beitrag leisten zu können. Dann kam ich zurück in die Schweiz an die Uni, voll in den Karrierestress rein. Plötzlich galten andere Regeln: sich im Dschungel der Vorschriften bewegen, Networken, Gelder reinholen… Ich vermisste dieses Füreinander-Einstehen, das ich während meiner Feldforschung so geschätzt hatte. Ich fing an mit dem System zu hadern, der steilen Hierarchie, den unsicheren Anstellungsbedingungen, die es gar nicht zuliessen, dass sich Teams bilden konnten. Und den Widersprüchen in unserer Arbeit. Für zehn Tage nach Zentralasien fliegen, um den Menschen zu erzählen, sie sollen mehr Bäume pflanzen, das fand ich schwierig. Ich kam nicht nur beruflich, sondern auch privat an meine Grenzen, als unser Kinderwunsch nicht in Erfüllung ging. Ich merkte, ich muss jetzt einen Schritt machen, weg, auf die Alp…

Seit Anfang 2016 habe ich beim Aufbau der Genossenschaft Basimilch geholfen. Auf einem Bauernhof in Dietikon produzieren wir Milchprodukte und verteilen sie jede Woche an die Abonnentïnnen. Das war am Anfang ein riesiger Krampf. Aber ich war topmotiviert, bin voll im Projekt aufgegangen. Ich wollte unbedingt ein Team mitkreieren, füreinander da sein, nachhaltig sein, nicht im Sinn der grossen Worte, sondern beim wöchentlichen Quarkdeckel-Waschen oder Abpacken mit den vielen Freiwilligen.

Ich fühle mich freier, weil es hier noch Freiraum gibt, etwas Neues zu schaffen. Ich verdiene weniger, aber ich bin in einer komfortablen Situation, da ich vorher gut verdient habe. Das viele Geld war für mich damals eher Stress, man musste fast für ein verlängertes Wochenende nach Vals, teure Dinge tun, Kleider kaufen… Ich bin jetzt bodenständiger unterwegs. Während meiner Forschungsarbeit in andern Ländern fühlte ich mich immer sehr wohl, nicht zwischen hundert Produkten auswählen zu müssen, einfach auf dem Markt das zu kaufen, was Saison ist. Dieses Gefühl habe ich wiedergefunden.

Ich bin manchmal in einem Dilemma. Einerseits bin ich begeistert vom neuem Projekt, vom neuem Leben, den neuen sozialen Kontakten; und gleichzeitig fehlt mir ab und zu auch der sportliche Ehrgeiz der Karrierewelt. Manchmal muss ich mich vor mir selbst rechtfertigen, weshalb ich nicht an der Uni weitergemacht habe. Ich war eine der wenigen, die aus dieser Welt ausgestiegen sind. Einige Leute haben mir gesagt: du machst jetzt das, was ich mir schon lange überlegt, mich aber nie getraut habe.

Mein Leben ist jetzt vielseitiger. Ich habe neue Fähigkeiten gelernt, von denen ich gar nicht wusste, dass man sie haben kann. Handwerkliches zum Beispiel geniesse ich. Und ich geniesse es, dass man hier nicht ständig die eigene Sichtweise verkaufen muss, nicht für alles ein theoretisches Konzept im Kopf haben muss. Die Kunst der Wissenschaft, das war für mich damals ein Ideal. Aber ich habe mich recht verloren gefühlt. All diese angesehenen Leute, die immer die richtige Antwort haben auf die wichtigen Fragen. Es könnte ja auch sein, dass es nicht so eindeutig ist. Hier ist es klar: die Kühe müssen gemolken werden, ich schaue, wie es ihnen geht, ob sie richtig fressen. Alles geschieht aus einer realen Notwendigkeit heraus.

Wenn ich etwas brauche, gehe ich oft zuerst ins Brockenhaus. Für Kleider und andere Dinge, Teller, Tassen, Ersatzpfannen. Oft auch Sachen, die man in normalen Läden gar nicht findet. Kleider aus schönen Stoffen zum Beispiel, die vielleicht mal sehr teuer waren. Wenn mir der Schnitt nicht gefällt, ändere ich die Kleider ab, mal aufwändiger, mal tausche ich einfach die Knöpfe aus. Bei Brocki-Kleidern habe ich überhaupt keine Hemmungen, kreativ zu sein. Ich habe Narrenfreiheit! Wären die Dinge teurer, hätte ich sicher Hemmungen, sie zu zerschneiden oder so.

Die Dinge im Brockenhaus haben alle eine Geschichte, da habe ich viel mehr Freude, als wenn ich etwas beim Detailhändler kaufe. Ich stosse auf Sachen, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. Wenn ich etwas nicht mehr brauche, gebe ich’s zurück. Wegwerfen fällt mir schwer, aber ins Brocki bringen, das geht. Ich behalte auch meistens gut im Kopf, welche Dinge ich besitze. Mein Mann hat einmal einen Test gemacht und etwas weggeworfen – innerhalb eines Monats hab ich’s gemerkt.

Im Brocki einkaufen braucht auch Geduld, denn es hat nicht immer das, was man sucht. Für spezifische Sachen muss man schon mal ein bis zwei Jahre warten. Ich nehme auch Aufträge von Bekannten an. Es macht mir ausserordentlich Freude, wenn ich dann für jemand etwas finde, zum Beispiel eine Spitzmaschine, Teller mit Goldrand oder eine Gelte. Meine Schwester sammelt Rauenstein-Geschirr, das ist so bäuerisches, blauweisses Geschirr. Ich fand einmal unter einem Stapel billiger Teller völlig überraschend zwei Rauenstein-Teller. Ich habe die für je fünfzig Rappen bekommen, sonst kosten die dreissig bis vierzig Franken. Beim nächsten Besuch habe ich meiner Schwester als Überraschung auf den Tellern Guetzli serviert. Die Teller gab’s dann quasi dazu.

Das Brocki ist für mich wie ein Eintauchen in eine andere Welt. Die Menschen und die Stimmung sind anders als sonst wo in der Stadt. Manchmal versuche ich etwas runterzumärten, etwas, wozu ich normalerweise Hemmungen hätte. Je nach Kassiererin habe ich manchmal auch Erfolg damit, falls sie grad gute Laune hat. Das Brocki ist voll von Geschichten, man sieht all die verschiedenen Sachen und es entstehen neue Geschichten. Wenn ich schlechte Stimmung habe komme ich hierher, hier komme ich auf andere Ideen und bekomme bessere Laune.

Das hat schon im Kindergarten begonnen. Ich sollte den Anzug meines Vaters in der Wäscherei abholen. Ja nicht verknittern sollte er. Die Frau in der Wäscherei gibt mir also den Anzug, aber er war so gross und ich so klein, dass er fast am Boden nachschleifte. Zuerst habe ich ihn mit einer Hand gehalten, dann nahm ich beide Hände, dann legte ich ihn über die Schulter, habe aber nichts mehr gesehen. Ich habe sicher sechzehn Stellungen ausprobiert. Irgendein Journalist hat das aus Zufall gesehen und fotografiert. Ich sah es als Wichtigstes an, die Aufgabe zu erfüllen, auf welche Art auch immer, verbissen dranzubleiben, neue Techniken auszuprobieren, bis es funktioniert.

Ich bin Unternehmer, mein Hauptgeschäft ist in der Entwicklung von intelligenten Systemen für optische Qualitätskontrolle. Aber am liebsten erfinde ich. Ein ausfahrbarer Rollstuhl, mit dem man an der Bar stehen kann, elektronisches Bandenbingo für den HC Davos, Selfie-System für den Energy-Drink-Hersteller, Chat- und Bestellsystem in der Sushi-Bar oder ein intelligenter Parkplatz-Koordinator. Es geht mir immer darum, etwas zu verbessern. Nichts ist unlösbar. Habe ich etwas entwickelt, dann gebe ich es weiter und mache etwas Neues. Ich möchte nicht mit einfach nur einer Erfindung sterben.

In meiner Freizeit spiele ich Tennis. Ich fand es schlimm, dass so viele Tennisbälle verbraucht werden, jede Woche eine neue Röhre, wenn man viel spielt. Die beste Lösung wäre, die Bälle länger zu brauchen, aber kein Tennisspieler spielt gerne mit schlaffen Bällen. Ich habe deshalb einen mechanischen Tennisballrecycler entwickelt. Das ist ein Art Röhre, die die Bälle nach dem Spielen wieder in Gegendruck bringt. Damit kann ich mit den Bällen dreimal länger spielen. Ich überleg mir jetzt eine Ballsortiermaschine, die automatisch die noch rettbaren Bälle aussortiert und gleich wieder auffrischt. Das möchte halt leider kein Laden, ist schlecht fürs Geschäft. Ich habe auch mit Tennisprofis gesprochen, aber die bekommen die Bälle gesponsert. Aber für einen Trainer könnte das etwas sein.

Überhaupt habe ich eine Vision vom Tennisplatz der Zukunft. Ich habe einen kleinen mechanischen Klicker entwickelt, mit dem kann man ein Signal aussenden. Das ist an ein Zähleranlage gekoppelt, so sieht man auf dem Display immer den Spielstand. Ein Ballroboter sammelt die Bälle, der schafft zweieinhalb Meter pro Sekunde. Eine Kamera dient als Schiedsrichter, wenn man sich nicht einig ist, ob der Ball in oder out war. Und wenn man möchte, kann man nach dem Spiel schauen, wo man überall Fehler gemacht hat. Wobei, dann sieht man womöglich, dass man vielleicht doch besser mit dem Tennis aufhören sollte… Bei den Spielerbänken steht ein Smart Fridge. Gesteuert wird alles über die Klubkarte, damit macht man auch Reservationen, dafür habe ich ein intelligentes System entwickelt. Die Energie für alles kommt von biegbaren Solarpanels über den Spielerbänken, die den Spielern gleichzeitig Schatten spenden. Für vieles habe ich schon Prototypen entwickelt, anderes ist noch in Planung. Es gibt bereits einige interessierte Tennisclubs in der Region. Und im Frühjahr durfte ich mein Konzept Rafael Nadals Vater vorstellen. Er war sehr interessiert, dann kam leider Corona.

Wenn eine Ungerechtigkeit da ist, ein Problem, dann studiere ich, was kann man besser machen. Ich überlege mir zum Beispiel einen Landgewinnungsroboter für die Wüste. Er nimmt Wasser aus dem Meer, entsalzt, pflanzt an, und begrünt so immer weiter ins Landesinnere rein. Die Energie bezieht der Roboter von der Sonne. Das ist bis jetzt nur eine Vorstellung, aber theoretisch wäre es möglich. Ich träume schon davon, mir ein Stückchen Wüste zu kaufen.

Eine Lieblingserfindung habe ich nicht wirklich, die Aktuelle ist meistens auch meine liebste. Wenn ich an einer neuen Idee rumstudiere, kann ich fast nicht schlafen. Meine neue Strategie ist jetzt, dann alles mal aufzuschreiben. Dann kann ich bis am Morgen warten.

Diese Geschichte wurde auf einer Reise entdeckt und nach Hause mitgebracht. [Aus dem Italienischen übersetzt]

Ein Quintal ist hundert Kilo. Meine Tochter und ich haben jetzt knapp ein Quintal unserer Tomaten durch diese Maschine gequetscht. Die Häute und Kernen werden dabei entfernt und das Fruchtfleisch wird zu Mus. Das füllen wir in Flaschen. Diese werden im einem grossen Zuber mit Wasser bedeckt, welches dann erhitzt wird. Es muss zirka eine halbe Stunde in den Flaschen leise blubbern, dann wird alles gut mit Wolldecken abgedeckt und ganz langsam abgekühlt. Morgen früh sind die Flaschen immer noch handwarm. Ich stelle sie zum Trocknen auf und dann in die Speisekammer.

Dieses Jahr hat es wenig Tomaten gegeben, weil es so trocken war. Im Mai hat es das letzte Mal geregnet, das war vor vier Monaten. Darum ist dieses Jahr die Salsa auch recht dick und konzentriert, die Tomaten waren einfach weniger saftig, aber dafür haben sie mehr Geschmack. Wenn ich daraus Sauce kochen werde, muss ich vielleicht sogar ein bisschen Wasser zugeben. Hier ein kleines Geschichtlein, damit ihr versteht, wie extrem trocken es ist: Bei uns wächst normalerweise ohne viel dazutun die Bietola, unser spezieller Mangold. Dieses Jahr kam aber gar nichts. Heute habe ich gerade zum ersten Mal im Leben Bietola auf dem Markt gekauft. Ist das nicht total verrückt?

Klar brauchen wir so viel Salsa, die essen wir ja fast jeden Tag. Jetzt hat es gerade noch drei Flaschen vom letzten Jahr in der Kammer. Es kann sein, dass es dieses Jahr gar nicht ganz reicht bis zur nächsten Ernte. Ausser der Salsa mache ich noch Pelati, aber wenige. Dafür brauchst du schöne, grosse Tomaten. Und dann trockne ich auch noch ein paar wenige an der Sonne. Jetzt ist es schon ein bisschen feucht in der Nacht, darum muss man die Gitter immer rein- und am Morgen wieder raustragen, es ist viel Arbeit.

Natürlich habe ich Freude, wenn die Kammer voll ist. Es hat auch Gläser mit Kapern oder Oliven, dann Säcke mit Kichererbsen und Saubohnen, natürlich auch getrocknete Feigen mit Mandeln drin und recht viel Marmelade. Und wir haben Weizen angebaut für die Orecchiette, aber auch für Brot und süssen Kuchen.

Wir nehmen Menschen bei uns auf, wegen dem Asylrecht, aus christlichen Gründen, ja, aber das macht doch nur Sinn, wenn sie auch eine Arbeit haben, eine Familie aufbauen und ernähren können, zufrieden sind. Sprache ist der Schlüssel. Wenn du die Sprache nicht hast, klappt es hinten und vorne nicht. Man merkt aber schnell, dass nicht diejenige Person besser ankommt, die den Dativ vom Akkusativ unterscheiden kann, weiss, ob es der oder die Bank heisst, sondern die Person, die unsere Lebensweise versteht. Und dafür muss man sich verständigen können.

Wir machen Deutschkurse. Deutschkurs hört sich ja zuerst einmal ganz normal an, aber wir sind keine traditionelle Schule. Unsere Lehrer kommen freiwillig, die Schüler kommen freiwillig, wir haben keinen Lehrplan. Die Lehrerïnnen haben ihre eigenen Ansätze und die Schülerïnnen wählen sich einfach die Lehrkraft aus, die ihnen am meisten entspricht. Wir haben uns gesagt: warum soll der Samstag nicht mal anders sein? Wir versuchen das humorvoll zu machen, es ist immer wieder sehr, sehr lustig.

Ich habe eine eigene Firma für Venture Capital im Medizinbereich und kann nur schwierig deutsche Grammatik erklären. Sprechen, ja, aber nicht erklären. Meine einzige Chance ist, die Fortgeschrittenen zu unterrichten, mit denen kann ich Leseverstehen machen und diskutieren. Alle Fortgeschrittenen, die sich nicht hinsetzen und Grammatik lernen wollen, kommen zu mir. Und dann wird geredet, was ist in der letzten Woche passiert, jemand war auf der Rigi, welche Berge kennt ihr sonst, vollkommen flexibel. Wir lachen viel, wenn wir übers Essen diskutieren, der Eritreer isst fünf Eier am Tag und der Tibeter nur Gemüse und der Eritreer auf keinen Fall Gemüse. Was ist euer grösster Wunsch? Der Tibeter sagt, Liebe, Friede, Freunde, und der Eritreer sagt, ein Ferrari.

Ich mache das mit Inbrunst. Wir gehen zusammen die Bedürfnispyramide durch, was ist uns wichtig? Während Corona haben wir ja immer über Systemrelevanz gesprochen, aber was ist eigentlich systemrelevant? Post, Handy, Krankenhaus, Telefon, Strom, Lebensmittelläden… und dann sagen sie: Lebensmittelläden brauchts in meinem Land keinen, weil, man baut ja selbst Essen an. Oder: für was braucht’s bei mir zuhause ein Telefon, wen soll ich denn anrufen? Wir meinen mit Systemrelevanz Dinge, ohne die wir nicht leben können, und sie gucken dich mit grossen Augen an, natürlich geht das. Wir reden auch über schwierige Themen, aber nie über ihre Flucht, ausser sie sprechen das selbst an.

Ich merke, ich schätze durch die Tätigkeit das Eigene umso mehr. In einem Land zu leben ohne Krieg, ohne zerrissene Familien. Man merkt, dass unsere strukturierte Welt mit all den Regeln nur funktioniert, weil wir keine Sorgen haben, dass uns die Kinder weggenommen werden oder wie wir ohne Gepäck in ein Land kommen, das 5000 Kilometer entfernt ist.

Ich habe das Projekt von A bis Z aufgebaut. Als die grosse Flüchtlingswelle kam, habe ich der Kirchgemeinde vorgeschlagen, irgendetwas zu tun. Das fanden alle gut. Zuerst lief es schleppend, wir hatten mehr Lehrerïnnen als Schüler. Irgendwann hat es klick gemacht, Mundpropaganda eben. In den Spitzenzeiten nutzten wir sämtliche Räumlichkeiten der Kirchgemeinde. Und mittlerweile machen wir neben dem Sprachunterricht noch viele andere Dinge, Mittagstisch, Exkursionen, administrative Hilfe, Weihnachtsgeschenke. Nur wenige Freunde verstehen die Intensität, mit der ich das mache. Wie, nach vier Jahren machst du das immer noch?

Ich helfe nicht nur anderen, ich tu mir etwas Gutes. Ich habe zwei Dinge, bei denen ich mich komplett entspanne. Wenn ich auf einem Pferd sitze und reite und wenn ich unterrichte. Du bist so bei den Menschen, du denkst an nichts anderes. Ich komme immer am Samstag nach Hause und am Nachmittag gehe ich mit meiner Frau im Wald spazieren. Ich erzähl ihr, du glaubst es nicht, was jetzt der gerade wieder gesagt hat. Mich baut das jeden Samstag so auf, was ich hier machen kann. Wir haben diesen Sommer einige Wochen im Engadin Urlaub gemacht. Immer Freitagabend oder Samstag morgens früh habe ich mich in den Zug gesetzt und bin nach Zürich, habe Unterricht gegeben und bin dann wieder ins Engadin zurück. Ich lasse den Samstag nicht ausfallen. Alles, was ich plane, plane ich um den Samstag herum. Der ist gesetzt.

Das ist total aus Zufall entstanden. Ich führte in einem Facebook-Live-Talk für Helvetas ein Gespräch mit Gabriela Manser, Unternehmerin und Erfinderin von Flauder. Wir haben miteinander über Glück und Nachhaltigkeit gesprochen, über Aufmerksamkeit und Achtsamkeit gegenüber der Welt. Irgendwie kamen wir im Gespräch darauf: Nachhaltigkeit ist ein unschönes Wort, ja, ein wüstes gar. Spontan sagte ich: Weisst du was, machen wir doch gleich einen Aufruf, ob es nicht ein besseres Wort gäbe für nachhaltig.

Das haben wir getan. Wahrscheinlich habe ich mich dann aber als einzige richtig inspiriert und verantwortlich gefühlt. Ich bin Wörter aus anderen Sprachen durchgegangen, sustainable, sostenibile, die sind auch nicht besser. Beim französischen durable bin ich hängengeblieben, das hat mir gefallen. So bin ich auf das Wort durig gekommen. Etwas, das dauert, duret, durig ist. Der Klang hat mir gefallen. Es hat irgendwie auch etwas Trauriges drin, aber das stimmt für mich eben auch. Weil es einen eben turet, man es bedauert, wenn etwas nicht durig ist. Noch nicht ganz geklärt ist die Frage nach dem Substantiv: das Durige, die Durigkeit, die Durität? Und wird es mit einem U oder zwei U geschrieben? Auf jeden Fall finde ich durig ein sehr schönes Wort. Ich glaube an Wörter. Wir sind sehr sensibel, wir spüren, was ein Wort bedeutet. Wörter machen Sinn. Chrüsele ist nicht chratze. Drum zähle ich darauf, dass ich eines Tages jemand sagen höre: Dieser Tisch ist schön durig. Und wir alle verstehen, was damit gemeint ist.

Für Esswaren, die uns noch fehlen, gehen wir containern. Das heisst, wir nehmen aus den grossen Abfallcontainern der Detailhändler Lebensmittel, die noch gut sind. Letztens habe ich in einem solchen Abfallcontainer unzählige Packungen Eier gefunden. Ein Ei ist so etwas Wertvolles. Ein Huhn produziert ein Kunstwerk, mit so viel Arbeit, Energie und Liebe dahinter.

Containern ist eine rechtliche Grauzone. Ich hatte einmal ein sehr schöne Begegnung mit Polizisten, die uns kontrollierten:

“Was tut ihr hier?”

Das habe ich ihnen ruhig und selbstverständlich erklärt.

Dann haben sie gesagt: “Zeigt mal, was für Lebensmittel ihr gerettet habt”. Und dann: “Warum wirft man denn das weg, warum nehmen das nicht zum Beispiel die Angestellten mit?”.

Am Schluss fanden sie, was wir tun macht Sinn, und sie sind weggefahren.

Als ich aus dem Iran geflüchtet bin, habe ich alles verloren, meine Familie, meine Freunde, meine Firma. Ich versuche hier ein neues Leben zu beginnen. Der Schlüssel dafür ist Sprache. Ich habe am Anfang jeden Tag acht Stunden selber in der Bibliothek Deutsch gelernt, Gratis-Deutschkurse besucht. Ich bin ein ungeduldiger Mensch, ich will meine Ziele erreichen. Seit Januar dieses Jahres mache ich eine Ausbildung zur Migrationsfachperson und bin Praktikant bei einem Projekt zur Unterstützung von Flüchtlingen. So kann ich jetzt anderen helfen.

Im Iran hatte ich eine eigene IT-Firma. Als Geflüchteter habe ich keine Chance, eine Arbeit zu finden. Aber ich kann anderen Flüchtlingen mit Computern helfen, die damit Mühe haben. Ich zeige ihnen, wo sie online Information finden. Ich sage ihnen, sie können sich selbst eine Arbeit oder Wohnung suchen, sie müssen nicht auf den nächsten Termin mit dem Sozialberater in zwei Monaten warten.

Geflüchtete Menschen haben in der Schweiz eine tiefe Lebensqualität, viele haben psychische Probleme. Lange Zeit verbringen sie in einer Asylunterkunft, essen, schlafen, warten auf einen Bescheid. Vielleicht bekommen sie von einer Hilfsorganisation ein bisschen zusätzliche Unterstützung, ein Billet, ein Buch. Das Problem ist aber grösser, dass sie nicht Teil der Gesellschaft sind. Dass sie nicht die gleichen Rechte auf dem Arbeits- oder Wohnungsmarkt haben.

Mit Corona wurde alles noch schwieriger. Plötzlich war alles zu, keine Freiwilligenprogramme mehr, keine Projekte oder Deutschkurse. Die Leute blieben untätig und sehr verunsichert in den Asylunterkünften. Wo es kein WLan gab, hatte man kaum Kontakt zur Aussenwelt. Ich habe zusammen mit Hilfsorganisationen einen Brief an die Behörden geschrieben mit Bitte um Hilfe. Aber: Nein das geht nicht, kostet zu viel Geld, dafür braucht es Sitzungen, Gespräche. Eine Zeitung wollte ein Interview über die Situation von Geflüchteten in dieser Zeit machen. Ich habe Auskunft gegeben und nach der Veröffentlichung war es doch möglich in einigen Asylheimen Internet einzurichten. In vier Asylheimen habe ich das Internet selbst installiert, dank einer Frau, die auf eigene Kosten vier Internetboxen bestellt hatte.

In meiner Kindheit lebten wir im Krieg. Da haben wir gelernt, schnell zu reagieren, wir waren immer bereit, wenn der Alarm kommt. Diese Erfahrung hilft mir, darum bin ich manchmal flexibel und schnell.

Während der Corona-Krise war es in den Asylheimen vor allem für isolierte, ältere Menschen oder Familien mit kleinen Kindern sehr schwierig, einzukaufen. Ein Freund lieh mir sein Auto aus. Damit habe ich Essen in Zürich abgeholt, wo mein Freund Amine die Aktion “Essen für Alle” gestartet hatte, da alle Gassenküchen geschlossen waren. Ich durfte so viel Essen nehmen, wie ich brauchte, und verteilte es in allen Asylzentren im Aargau. Darüber gab es einen Zeitungsartikel und dann haben sich viele Menschen gemeldet. Sie haben Kleider gespendet, Bücher, Spielzeuge, Laptops…

Wenn ich mit dem Auto in den Asylunterkünften ankam, riefen die Kinder manchmal von weit her. Ich gab ihnen Schokolade und Chips, das machte mir grosse Freude. Ich habe viele Sachen verteilt, habe die Leute gefragt, was braucht ihr? Sie haben gesagt: Dass du vorbeigekommen bist und uns das fragst, nur schon das macht uns Freude. So sind wir nicht vergessen.

Was bedeutet Glück? Die Zeit, in der ich lebe. Ich geniesse mein Leben, ich habe nicht das Gefühl, ich bin ein armer Mensch, ein zweitklassiger Mensch. Ich lebe für mich, ich bin verantwortlich für mein Leben. Viele Leute haben Angst vor Risiko, aber wenn man nichts riskiert, entwickelt man sich nicht. Ein Schiff bleibt nicht immer am Strand, ein gutes Schiff fährt aufs Meer hinaus, und wenn ein Sturm kommt und es nicht untergeht, dann sagen wir, das ist ein gutes Schiff.

Etwas, das mich glücklich macht: wenn der Quartierhof Wynegg, ein Bauernhof mitten in Zürich, mir ein SMS schickt, dass sie Leute zum Heuen brauchen. Dann spielt es keine Rolle, ob ich gerade Zeit habe oder nicht, das mache ich einfach. Gerade weil es so ungeplant ist, ist es schön. Heuen ist eine monotone Tätigkeit, aber ich mache sie gerne. Ich mag es, im Alltag immer wieder den Rhythmus zu brechen. Wenn es langsame Phasen gibt und dann wieder schnelle, Fastenzeit und Fasnacht, wenn man aus der Routine ausbrechen darf. Stress erlebe ich positiv, wenn nachher wieder eine ruhige Zeit kommt. Dann freue ich mich auf die Langeweile.

Am längsten Tag im Jahr habe ich beschlossen, ich gehe rund um Zürich, 54 Kilometer. Ich habe am Tiefenbrunnen den Sonnenaufgang und in Wollishofen den Sonnenuntergang gesehen. Dazwischen alles Mögliche, am TV-Studio vorbei, eintönige Kilometer der Autobahn entlang und an einer hässlichen Deponie vorbei. Aber die Monotonie hat auch ihren Platz, ist eben auch schön, weil nachher eine wunderschöne Strecke am Katzensee kommt. Am liebsten gehe ich, da passiert alles unmittelbar und ungeplant. Es ist die Urbewegung, nur ein paar Schuhe. Und wenn du geübt wärst, nicht einmal das.

Zuerst war da die Idee, einen Second-Hand-Laden oder einen Flohmarkt zu machen. Aber etwas ganz ohne Verkaufen gefiel uns besser. An unsere Tauschanlässe bringt man und frau die Kleidungsstücke mit und geht mit anderen wieder nach Hause. Mit Kleidern, die zwar nicht neu sind, aber für einen selbst eben doch neu. Helferïnnen vor Ort nehmen die Kleider in Empfang, sortieren und hängen sie auf. Das sieht dann aus wie ein begehbarer Kleiderschrank, deshalb heissen wir auch Walk-in-Closet. Wir wollen Abwechslung in den Kleiderschrank bringen. Anderen Leuten eine Freude machen mit den Kleidern, die man selbst nicht mehr trägt. Das Kleidertauschen ist eine nachhaltige und erlebnisreiche Alternative zum Fast-Fashion-Konsum. So können auch Leute, die sich ökologisch produzierte Kleider aus dem Bioladen nicht so gut leisten können, auf eine sehr nachhaltige Art und Weise neue Kleider bekommen.

Manche Leute haben noch das Gefühl, Second Hand ist schmuddelig, aber das ist schon lange nicht mehr so. Wir schauen sehr auf die Qualität, stimmt sie nicht, dann geben wir’s zurück. Ursprünglich war es als Jugendprojekt gedacht, aber jetzt sind wir generationenübergreifend. Bei uns kann die 17-Jährige mit der 60-Jährigen tauschen. Es gibt immer wieder schöne Momente, wenn man sieht: du hast ja mein T-Shirt an! Man kommt zusammen ins Gespräch, findet Leute mit demselben Kleiderstil, es entstehen vielleicht sogar Freundschaften.

Wir haben zehn bis zwanzig Helferïnnen pro Standort. Die meisten kommen immer wieder, wir sind eine grosse Community geworden. Am Standort Baden arbeiten jetzt seit drei Jahren auch Geflüchtete, die in der Region wohnen, mit uns zusammen. Wir haben zum Beispiel eine Helferin, sie ist echt taff und fleissig. Wenn jemand unerlaubt mehr als zehn Kleidungsstücke nimmt, kann sie das super regeln. Gemeinsam für eine gute Sache zu arbeiten, macht Freude. Es macht mega Spass, andere Leute mit Begeisterung anzustecken, Begegnungen zu schaffen, gemeinsam etwas zu schaffen. Ich glaube, das ist für mich fast der Hauptmotivator. Und natürlich das super Plus am Ganzen: Kleidertauschen ist gut für die Umwelt und wir haben an unseren Events die Möglichkeit, Menschen über die sozialen Ungerechtigkeiten in der Textilindustrie zu sensibilisieren.

Bevor ich mich vor acht Jahren zu engagieren begann, war mir überhaupt nicht bewusst, mit welch riesigen ökologischen und sozialen Belastungen Kleider verbunden sind. An Kleider denkt man ja nicht als erstes, wenn man über Umweltprobleme oder soziale Gerechtigkeit nachdenkt. An unseren Tauschanlässen macht Public Eye deshalb immer einen Stand, wo wir informieren, wie Kleider im Allgemeinen produziert werden, unter welchen Bedingungen für die Näherïnnen, mit welchen Konsequenzen für die Umwelt. Das war von Beginn weg unsere Idee: auf der einen Seite eine konkrete Alternative anbieten, auf der anderen Seite zum Reflektieren anregen. Dass man sich das nächste Mal, wenn man im Laden ist, vielleicht nochmals fragt, ja brauch ich das wirklich, gefällt’s mir in einem halben Jahr auch noch?

Das Projekt wächst immer mehr, wir haben jetzt bereits 20 Orte, wo wir Kleidertauschbörsen organisieren. Und wir wollen Expertinnen werden zum Thema Kleiderproduktion, mehr kommunizieren, informieren, auch online. Für mich ist es ein riesiges Privileg, etwas mit Leidenschaft machen zu können, mit Menschen, die eine ähnliche Haltung haben. Natürlich gibt es auch Zeiten, die sehr anstrengend sind. Es ist ein selbständiger Job, ich habe gemeinsam mit meiner Stellenpartnerin die Hauptverantwortung. Können wir das Projekt in diesem Rahmen gewährleisten, kommt’s gut, kommt’s nicht gut? Das sind halt so Gedanken. Dafür habe ich sehr viel Freiheit. Und ich darf mir immer wieder neue Dinge beibringen, Teamleitung, Personaladministration, Buchhaltung, Social Media… Wir sind uns einig, wir möchten unbedingt immer eine Non-Profit Organisation bleiben, Geld immer in neue Projekte stecken. Das passt einfach besser zu uns und Ideen haben wir viele.

Die Eingangstreppe war mal ein Stein am Bahnhof. Der Badezimmerspiegel, das Tischservice und eine Leuchtstoffröhre sind aus einem Hotel. Die Kellertüren aus einem Durchgangsheim, die Ziegel vom Dach der alten Scheune vis-a-vis, der Kachelofen aus einem Chalet, Fenster, Wasserhähnen oder Ofentürchen aus anderen Häusern. Die Steinwolle zur Isolierung der Zwischenwände aus einem Asylheim. Der Tisch war mal Sperrgut an der Strasse, die Bank gefunden in einer Scheune, von einer alten Sonntagskutsche. Fassade und Fensterbank sind aus Holz aus unserem eigenen Wald. Ich weiss von jedem Stück, wo es herkommt.

Der Plan war ein Einmannhaus, eine Baracke, möglichst günstig. Dann kam meine Frau in die Quere und damit ein anderes Budget. Aber den ursprünglichen Plan habe ich weiterverfolgt, ein Haus zu bauen mit Material aus Abbruchhäusern. Beim Vorbeifahren sieht man, wenn sie beginnen, ein Haus abzubrechen. Ich wartete, bis der Abbrüchler dort war und fragte, kann ich das oder das haben. Die Leute hatten Freude, waren froh, dass sie die Dinge nicht entsorgen mussten. Zehn Jahre lang habe ich Materialien gesammelt und in meiner Werkstatt, dem alten Schweinestall, gestapelt. Wir haben alle Stücke sorgfältig ausgesucht. Wir wollten keine Musterzentrale, nichts Zusammengewürfeltes, sondern etwas, das zusammenpasst. Zu meinem 50. Geburtstag hat mir mein Schwager dann das Haus gezeichnet, ganz am Schluss, um das Material herum. Wir mussten ja zuerst wissen, wie gross die Türen oder Fenster sind.

Zeitmässig hat der Bau jeden Rahmen gesprengt, zweieinhalb Jahre lang habe ich gebaut. Aber dafür hatte ich nie einen Hänger. Ich habe fast alles selbst gebaut, nur für die heiklen Dinge hatte ich Baumeister, Sanitär, Stromer und Holzbauer. Alle waren aus dem Dorf. Wenn ich sie gefragt habe: muss ich das koordinieren, meinten sie, neinein, das machen wir zusammen beim Znüni. Sie waren nicht unter Druck, wussten, dass sie gute und sorgfältige Arbeit machen durften. Wenn sie auf anderen Baustellen eine Lücke hatten, haben sie bei mir weitergemacht. Man hört ja Geschichten: ein Haus baust du nur einmal, was für ein Stress. Aber wir hatten nur gute Stimmung auf dem Bau, alle fanden das Projekt lässig. Wir finden, diese Atmosphäre spürt man auch heute im fertigen Haus.

Bei der Heizung war uns klar, wir haben einen eigenen Wald, also heizen wir mit dem eigenen Holz. Die Regenwassertanks im Keller geben Wasser für Aussenhähne, WC und zum Waschen. So braucht man viel weniger Waschmittel, weil Regenwasser nicht kalkhaltig ist. Dafür braucht man eine Waschmaschine mit zwei Anschlüssen, um die Seife am Schluss mit Leitungswasser auswaschen zu können. Eine solche Profi-Waschmaschine haben wir in einem Hotelabbruch gefunden. Für den Strom hatte ich schon Jahre zuvor vorsorglich Leitungen vom Dach meiner Werkstatt zum Haus verlegt. Damals hiess es noch, Solarpanels gehen nicht, wegen dem Ortsbild. Später haben sie gesagt, da kann man jetzt eigentlich wirklich nichts mehr dagegen haben. Wir sind jetzt zu 97% Selbstversorger mit Solarstrom.

Weil wir so lange bauten, war es zu teuer, ein Metallgerüst zu mieten. Ich habe deshalb selbst eines gebaut. Aus den Planken des Gerüsts habe ich am Schluss unser Bett gezimmert. Handwerker war ich immer schon, das ist mein Leben. Schon als Bub habe ich immer Hütten gebaut. Und als Betriebsmechaniker musste ich immer improvisieren. Wenn du kein Ersatzteil hast, machst du eins mit dem Material, das du hast, das ist sehr kreativ. Für den Hausbau musste ich mich immer in einen neuen Bereich einarbeiten, wie verlegt man Plättli, wie deckt man ein Dach, wie verkabelt man ein Haus. Das war unglaublich spannend, ich habe häufig die Zeit vergessen, musste mich fast selbst bremsen, wenn ich wieder einmal den ganzen Tag auf dem Bau verbracht hatte.

An meinem Geburtstag sind wir das erste Mal im Haus aufgewacht. Seither haben wir einen Smile im Gesicht. Wir leben im besten Haus der Welt, dem genialsten, das man sich vorstellen kann. Übrigens, da wo du draufstehst, das ist der Grabstein meiner Grossmutter.

Ich war fürs Wochenende allein in Graubünden. Die Wetter-App zeigte im Laufe des Nachmittags eine heftige Schlechtwetterfront mit Gewittern an. Ich plante daher zuerst, bloss eine kleinere Wanderung an den Lai Grand zu machen. Spontan beschloss ich dann aber, die mir unbekannte, lange Tour nach Sufers über die Farcletta digl Lai Grand zu wagen. Oben angekommen, brauten sich die Wolken zusammen. Aber die dolomitähnlichen Zacken der Splügener Kalkberge waren dermassen imposant, dass es mich weiterzog über den zweiten Pass, die Alperschälli-Lücke. Mittlerweile war der iPhone-Akku leer, so dass ich nicht mehr fotografieren konnte. Aber ich musste mich eh beeilen mit dem Abstieg nach Sufers.

Auf einmal musste ich stehen bleiben. Vor mir war eine steil abfallende Geröllhalde aufgetaucht, unten toste ein Bach. Da war keine Wegspur, aber ich wusste: Es gibt kein Zurück. Ich atmete tief durch. Dann machte ich sorgfältig einen Schritt nach dem andern. Mein Kopf war ganz ruhig und fokussiert, der Körper funktionierte zuverlässig. Als ich den Steilhang traversiert hatte, blickte ich zurück und realisierte, wie exponiert die Stelle tatsächlich war. Ein Glücksgefühl erfasste mich. Beschwingt setzte ich den Abstieg fort. Unten angekommen, schien die Sonne. Bevor ich in Sufers ins Postauto stieg, ass ich einen Coup Dänemark.

Ich war trotz der sehr langen und anstrengenden Wanderung überhaupt nicht müde, auch mein Geist war hellwach. Sie war ein Schlüsselerlebnis, das bis heute nachhallt und mich trägt: Ich hatte etwas gewagt, von dem ich nicht wusste, wie es ausgeht, und dabei meine Seelenruhe gefunden.

Der erste Abfall, der überhaupt je produziert wurde, entstand beim Big Bang. Wadadumm und wumm hat’s gemacht und seither fliegen die Brocken durchs All. Das fasziniert mich unglaublich, die Entstehung des Universums bis hin zur Entstehung der Erde und des Lebens. Es ist ein Wunder, und nun lebst du dein kleines Leben und willst dem einen Sinn geben. Als Teil der Herde willst du nützlich sein und eine Tätigkeit wählen, die dich erfüllt. Mehr kannst du nicht wollen. Eigentlich bin in ja pensioniert, schneide die Hecke, lese Äpfel vom Boden auf, gehe auf den Markt und kaufe neue Pfefferminzpflanzen, nachdem sich die lieben Schnecken an meinen gütlich getan haben. Und dazwischen schreibe ich. Ich bin Geologe und habe mich das Leben lang mit Abfall beschäftigt.

Jetzt bin ich an einem Artikel, der mir Bauchweh macht, über ein Sonderabfall-Endlager in Süddeutschland, das derzeit erweitert wird. Viele der Abfälle, zum Beispiel Quecksilber oder Arsen, sind bekannterweise hochgradig toxisch. Früher hat man die in Oberflächendeponien gelagert. Dann kam es zu Vergiftungen und so beschloss man, einen Stock tiefer zu gehen, 200 bis 800 Meter in den Boden. Das ist Steinzeit, aber Entschuldigung, ich sollte die damaligen Menschen nicht beleidigen. Man will also unsere Industrieabfälle in einem alten Salzbergwerk verbuddeln, Dutzende von Millionen Kubikmeter an diesem Standort. Die Konsequenzen werden vielleicht erst in hundert oder zwei-, dreihundert Jahren oder später sichtbar. Irgendwann kommt das Wasser und dann werden bis einige Prozent der Stoffe ausgewaschen und das reicht, um das Grundwasser für tausende oder zehntausende von Jahren zu kontaminieren. Es ist nicht mehr nutzbar. Das widerspricht dem Grundgedanken der Nachhaltigkeit. Heute sagen die Betreiber «überhaupt kein Problem, das passiert niemals». Die Wahrnehmung der Risiken wird durch den langen Zeitraum verdünnt. Aber du weisst ja nicht, wie die Erde sich entwickelt, wie die künftigen Generationen leben und wirtschaften wollen, wie sie den Untergrund nutzen wollen. Als Mieter packst du ja auch nicht deinen Abfall unter die Bodenbretter und der Nachmieter kann dann schauen, wo er bleibt. Das ist doch keine Haltung. Richtig wäre, dass man langfristig die Weichen so stellt, dass man solche Abfälle vermeidet oder sonst so behandelt, dass die Toxizität massiv reduziert wird. Man sollte dem Planeten Sorge tragen und unsere Technik sollte dem dienen.

Ich prüfe sehr selbstkritisch, wofür ich stehe. Ich bin kein Ideologe, stelle alles immer wieder in Frage. Aber wo unsere Gesellschaft auf dem Irrweg ist, musst du den Finger draufhalten. Das habe ich immer klar und immer anständig gesagt. Am Anfang versuchen dich Interessenvertreter zu zertrampeln und zu diskreditieren. Wenn es ihnen nicht gelingt und du durchhältst, wirst du stärker. Interessant ist es auch, was Gegner schon über mich gesagt haben: Der Marcos als solcher ist ein patenter Typ, er hat nur die falschen Ideen.

Ich lese gerne, was andere Menschen auf ihrem Lebensweg gemacht haben, sehe, dass viele das Bedürfnis haben, sich zu verbinden, mit anderen Menschen und auch mit der Natur. Das macht dich als Menschen, als der du Teil der Natur bist, glücklich. In dir selber drin stecken 3.3 Milliarden Jahre Evolution. Diese Verbundenheit mit der Geschichte und den gescheiten Menschen macht mich zufrieden und glücklich. Es gibt mir den Boden, auf dem ich die Schwierigkeiten aushalte, denen ich begegne, die Umweltzerstörung und das Boshafte auf der Welt, und meinen kleinen Beitrag zu einer besseren Welt leisten kann. Ich schaue aus dem Fenster auf das schön bemalte Vogelhäuschen meiner Enkelin. Ich sehe die Spatzen und Meisen. Nachher gehe ich mit meiner Partnerin in die Pilze. Ich liebe den Abfall vom Big Bang: Schau in den Himmel und du siehst die Sterne, schau auf den Boden und du siehst die Erde.

Vor zwei oder drei Jahren habe ich einen kleinen Bericht in der Zeitung über die Rosita Wägeli aus Wittenbach gelesen und mir war gleich klar, mit einer solchen Knutschkugel möchte ich auch einmal verreisen. Die Wägeli sind einfach so heiss! Und diesen Frühling ist meine Tochter dann 50 geworden. Klar, dass wir etwas zusammen machen. Eine Frauenwoche, das ist doch etwas zum runden Geburtstag. Wir sind beide gerne am Wasser, wieso also nicht mit dem Wägeli durch die Schweiz und zum Bodensee?

Doch zuerst noch zu der Geschichte der Wägeli. Sie kommen aus der DDR. 1936 hat ein Dreiradbauer begonnen sie zu bauen. Denn damals war es immer ein wenig ein Problem, wenn ein Geschäftsmann mit seiner Sekretärin unterwegs war und dann ins Hotel zum Übernachten ging. Wo sollte die Sektretärin schlafen? Und heute gibt es noch rund 2000 solche Dinger. Die einen rund, die anderen rechteckig, so dass man meint sie fallen in der nächsten Kurve um. Die Wägeli sind ganz praktisch, sie haben eine Sitzgruppe die sich zum Bett umbauen lässt, ein Schränkli für die Kleider und sogar ein kleines Kücheli. Bei Rosita steht eine ganze Auswahl von ihnen, in allen Farben. Die Leute von da sammeln die Wägeli und machen sie wieder zwäg. Gezogen werden sie von einem Smart, das geht, weil die Dinger so leicht und klein sind.

Zuerst habe ich mich schon ein bisschen gefürchtet. Ich dachte mir, dass ich mit dem Wägeli alle Velofahrer umfahre. Ich habe mich dann doch getraut. Zur Sicherheit habe ich mir meinem Mann im letzten Herbst noch ein Probewochenende gemacht, das hat schon super geklappt. Mit meiner Tochter habe ich nach dem verrücktesten Wägeli gefragt, das ist ein Violettes mit gelben Punkten. Beim Wägeliverleih gibt es noch ein kleines Lager, in dem man sich für die Reise ausstatten kann. Wir haben uns entschieden einen leuchtenden Gartenzwerg mitzunehmen. Auch ein paar antike Tässchen und Kerzenständer kamen mit auf die Reise. Wir sind dann von Wittenbach aus sehr gut vorangekommen. Bereits auf der Strasse haben wir jede Menge Aufmerksamkeit genossen. Die Leute haben auf uns gezeigt, gewunken und mit dem Daumen nach oben gezeigt. Sogar auf der Schnellstrasse waren die anderen Fahrer sehr freundlich, das hat uns dann doch etwas gewundert, denn 80 haben wir nicht hingekriegt auch wenn es leicht abwärts ging. Auf den Campingplatz waren wir natürlich auch der Blickfang, vor allem für die Kinder. Die Leute haben sich gewundert, dass das kleine Auto ein ganzes Wägeli ziehen mag. Es gab eine richtige Völkerwanderung zu uns auf dem Campingplatz. Alle wollten schauen, wie es denn im Wägeli drinnen aussieht und noch ein Foto machen. Es gabe viele Jöös und vor allem die Kinder haben sich gewundert, ob man denn da drinnen schlafen kann. Wir haben natürlich mit unserem leuchtenden Gartenzwerg auf dem Dach, dem farbigen Sonnenschirm, den Retrolämpli und den antiken Tässli für volles Ambiente gesorgt und auch ein bisschen Show gemacht.

Gegessen haben wir meist auswärts, auf dem kleinen Rechaudherd im Wägeli war mir das dann doch etwas zu heikel. Einmal hatten wir Lust auf Glace und Espresso. Aber mit dem Wägeli parkieren ist so eine Sache. Auch wenn man nur geradeaus rückwärtsfährt, macht das Ding, was es will. Also sind wir kurzerhand aufs Trottoir gefahren. Die Leute haben auch hier geschaut und ein paar sogar geklatscht, der Restaurantbesitzer hat uns also schon von weitem gesehen und gehört. Eigentlich hätte er auch schon zu gehabt, für einen Espresso hat es dann aber doch noch gereicht. Mit dem Wägeli kommt man eigentlich fast überall durch, es ist ja nicht viel breiter als der Smart. Nicht so wie die modernen grossen Wohnmobile. So konnten wir durch Dörfli fahren und sogar die Fähre nehmen und wenns dann doch einmal eng wird sind die Leute sehr aufmerksam, machen Platz und winken sogar noch. Natürlich hatten wir auch Glück, die Sonne hatte die ganze Woche geschienen und so konnten wir unseren Cabriosmart voll ausnützen.

Mehr über die in der Geschichte erwähnte Genossenschaft El Comedor findet ihr in den Geschichten 53, 49 und 35.

In unserer Wohngenossenschaft beziehen viele Haushalte feine und umweltfreundliche Lebensmittel der Food-Genossenschaft El Comedor. Da aber nur alle drei Monate geliefert wird, muss man grössere Mengen lagern können. Gewisse Haushalte konnten das nicht. Ein paar von uns hatten deshalb die Idee, mit den Comedor-Produkten einen Selbstbedienungsladen zu machen. Wir nannten ihn den Speichär.

Alles, was wir für die Umsetzung brauchten, war ein Raum und ein wenig Startkapital. Wir hatten das Glück, dass bei unserer Wohngenossenschaft Ressourcen für gemeinnützige Projekte vorhanden sind, zum Beispiel für Coworking-Spaces, Yoga, oder ein Mini-Gym. Wir brauchten nur eine sehr kleine Anfangsinvestition für Gestelle, die Waage, Papier und Putzmittel. Und wir bekamen den Keller, der vorhin leer gestanden hatte, als Lagerraum.

Am Anfang fragten wir uns schon: interessiert das überhaupt jemand oder nicht…? Und dann kamen bereits zum Anfangsevent zwanzig, dreissig Leute. Wir haben schon viel mehr Mitglieder erreicht als erwartet und die Verkaufsmenge ist exponentiell gestiegen. Es ist halt wirklich praktisch, wenn man nicht nach der Arbeit auf dem Heimweg in den Laden gehen muss. Man ist zuhause, nimmt ein paar Taschen, leere Gläser und Container mit und geht schnell in den Speichär, auch am Sonntag oder spätabends.

Der Speichär hat immer offen. Zum Eintreten braucht man lediglich einen Türcode. Nimmt man ein Produkt, klebt man einen Kleber auf eine Produktliste. Wir übertragen das dann in ein Excel-Sheet, das automatisch berechnet, wer was und wieviel bestellt hat und ob man noch genügend Guthaben hat, um den nächsten Türcode zu bekommen. Programmiert hat das alles ein Informatiker, der bei uns mitmacht.

Den Speichär betreiben wir auf Vertrauensbasis, wir vertrauen darauf, dass die Leute die Kleber auch hinkleben. Das funktioniert gut, weil wir am gleichen Ort wohnen, uns kennen. Der Speichär verbindet, er ist etwas, das allen gehört. Bei den anonymen Selfcheckoutkassen beim Detailhändler vergessen die Leute vielleicht eher, etwas zu bezahlen…

Weil wir keine Personal- und Raumkosten haben, können wir die Produkte fast zum Einkaufspreis anbieten. Wir haben lediglich eine kleine Marge, weil wir ab und zu Verluste haben, wenn Dinge schlecht werden oder die Säcke ungenau abgewogen sind. Viele Leute haben nicht so viel Geld und im Bioladen einkaufen ist manchmal zu teuer. Bei uns kann man auch mit einem Studentenbudget einkaufen. Viele Leute konzentrieren sich bei uns auch weniger auf den Preis als in anderen Läden. Man kann eben vertrauen, dass es gute Produkte von guten Produzenten zu einem fairen Preis sind.

Und ja, alle helfen mit. Aber ein grosser Aufwand ist das nicht und das war uns auch wichtig. Man kann zum Beispiel beim Posten gleich noch den Raum staubsagen. Pensionierte helfen eher unter der Woche, wenn die Produkte angeliefert werden. Wir finden immer einen Weg, es gut aufzuteilen.

Wir sind relativ klein und erreichen noch nicht so viele Leute. Vielleicht können wir einmal einen grösseren Raum mieten und noch mehr Produkte anbieten. Aber es kann gut sein, dass das System ab einer bestimmten Grösse nicht mehr so gut funktioniert. Cool wäre es, wenn man uns kopieren würde.